世界に発信できるような成果を出すことを目標に(ダイキン工業 神岡勇気氏)

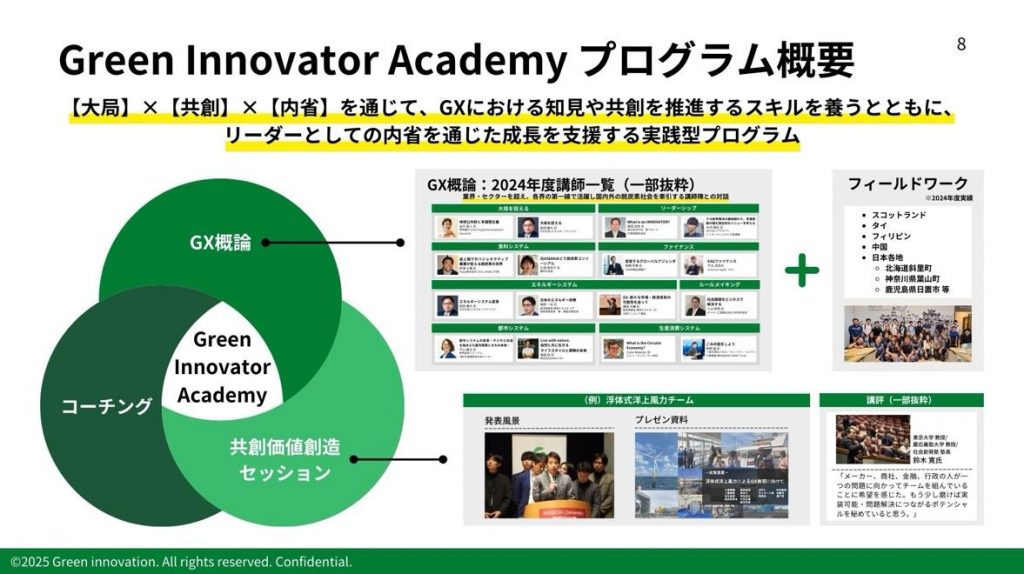

Green Innovator Academy(以下GIA)は、未来を自らより良く変えようとするイノベーターを育成するという目的のもと、2021年に開講しました。2024年度は、企業の経営幹部候補や若手リーダー、ベンチャーCEO、省庁職員、自治体職員など60名が参加しました。(また並行して大学生を対象としてもプログラムが実施されています。)

今回は、ダイキン工業株式会社の神岡さんに参加後のインタビューを行いました。

PROFILE

神岡 勇気(かみおか ゆうき)氏

ダイキン工業株式会社 CSR地球環境センター

2006年入社。業務用空調機の要素部品である熱交換器開発を担当した後、2012年に社内の制度である海外実践研修でダイキントルコ社に出向、マーケティングと営業企画に従事。帰国後は北米初となる業務用空調機VRFの現地量産化立ち上げを開発の立場から支援。2015年には米国子会社Goodman Manufacturingへ出向し、任期の後半は業務用空調機開発マネージャーとして新商品開発を担当。現在は北米と東南アジアを中心にグローバルでの、空調の省エネ機器普及や冷媒と言われるガス等の環境規制アドボカシー活動に従事し、国連環境計画(UNEP)モントリオール議定書の空調関連の技術委員会であるRTOC*の委員としても活動。

*RTOC :冷凍空調ヒートポンプ技術委員会(Refrigeration, Air-Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee)

―はじめに、神岡さんの普段の仕事内容とGreen Innovator Academyに参加したきっかけを教えてください。

現在は北米と東南アジアを中心にグローバルでの環境規制アドボカシー活動に従事しています。日本では一般的になっている省エネ性の高いインバータ機器やヒートポンプといった技術や商品を普及する為のアドボカシー活動です。

GIAへの参加は、GIA講師を務めている当社の小山や自部門の上長に勧められたことがきっかけでした。外部企業との協業、環境や経済についての学びを深めるべきだと勧めてくれました。

―GXについての大局的な知見を身に着ける「GX概論」プログラムでの、印象的な学びを教えてください。

前田雄大氏の講義です。

エネルギー依存の問題について新たな視点を得ることができました。これまで私は受益者としての視点しか持っていなかったことに気付かされ、「大局を見る」という観点から、広い視野で将来を見通すという心構えを学びました。前田氏の「何でもやるのは何も決めないのと同じ」というエピソードも心に残っています。日々の業務で交渉の場に臨む際の、自身の姿勢を改めるきっかけになりました。

―神岡さんはタイのグリーントランスフォーメーション推進に関する政策提言に取り組まれました。

政策提言というフレームや、業種やキャリアが異なる仲間とのチーム編成など、普段ない経験も多かったと思います。ご自身のなかでどのような成長を感じられますか。

印象に残っているのは、終盤に意見の衝突があった場面です。

私が自分の意見が正しいと思い込んでいたことが原因でした。なぜなら、Aチームのテーマは家電リサイクルで、ダイキン出身の私のほうがテーマについて詳しいと思っていたからです。他のメンバーが積極的に意見を述べてくれたことで、発信者の視点から説明しやすく、受け手も分かりやすい提言を作り上げることができました。この経験を通じて、他社・他者と一つのものを作り上げる際には相手の立場で何を考えて意見をくれたのか、真意を汲んで理解することが重要であると学びました。

―Green Innovator Academyでは現場での学びも大切にしています。フィールドワークではどのようなことが印象に残っていますか。

フィールドワークは環境問題に対する視野を広げる貴重な機会でした。

福島フィールドワークでは、現地を訪れ、誰が原発を動かしていたのか、二次的な災害がどのように発生したのかを理解することで、エネルギー問題の複雑な現実を実感しました。

タイのフィールドワークでは、先進的な環境活動に取り組むローカル企業や日系企業が現地で心血を注いで事業を展開している実情を学びました。

―プログラム中には各界の第一線で脱炭素社会を推進する講師や共にプログラムを受講した同期の仲間など、たくさんの人と出会い話されたと思います。特に心に残る出会いを教えてください。

政策提言チームとの出会いです。

特に印象に残っているのは、冷静に全体を俯瞰し、論理的に議論を進めるメンバー、リーダーシップを発揮し、勇気を持って意見を述べるメンバーの存在です。異なる視点やスキルを持つ仲間と共に働くことが大切だと思います。今後も機会があれば、皆さんと共に持続可能な社会の実現に向けた共創を進めていきたいです。

―Green Innovator Academyでの学びをどのように普段の業務に活かし、周りに広げていきたいと考えていますか。

自身の業務に活用できる家電リサイクルの基礎知識を得ることが出来ました。特に、リサイクルされた空調機器からのライフサイクル冷媒管理(LRM:Lifecycle Refrigerant Management)を実行したいです。昨年10月に開催されたMOP36(モントリオ―ル議定書の会合)でLRMのワークショップが開催され、国連機関を中心にLRMプロジェクトを具体化するための取り組みが急速に進んでいます。タイでのリサイクルテーマで学んだ実情や経験を活かし、私がLRMの東南アジアや各国への水平展開やアドボカシー活動も実行したいと考えています。

―最後に、神岡さんが目指すイノベーター像を教えてください。

三つの要素を持つイノベーターです。

一つ目は、国際的な場面での挑戦と成長。

モントリオール議定書の技術委員会RTOCに参加し、英語での議論を通じて多くの学びを得ることができました。国際的な場面での挑戦を続けることで、成長し続けたいと思っています。

二つ目は、ステークホルダーと真の信頼関係とチームワークを築く。

現在の業務では、自部門や他部門を巻き込んで進める必要があります。全てのメンバーを巻き込むことが課題ですが、先輩や若手メンバーの意見を積極的に取り入れ、全員が納得できる形で進行するよう心掛けます。

三つ目は、結果にこだわる。

研修で学んだ知識を活かし、世界に発信できる具体的な成果を出すことを目指しています。今はモントリオール議定書の活動を通じて、新興国への影響を大きくし、会社や社会の方針に反映させることが目標です。