【GIA学生プログラム】フィリピン・マニラにてフィールドワークを実施しました

脱炭素社会の実現を牽引する次世代のイノベーター育成プログラム、「Green Innovator Academy」。これまで国内外より選抜された大学生・大学院生および企業、官公庁や自治体の職員など500名以上が参加し、グリーントランスフォーメーション(GX)に関する最先端の知識やイノベーション創出に向けた手法を学んできました。第5期目となる今年は2025年9月に開講、学生プログラムではASEAN地域最大のユース組織である「Asean Youth Organisation」と香港で若者の環境教育に取り組んできた「Wofoo Leaders’ Network」と連携し、多様な文化背景を持つ同世代との対話やアジア各国が抱える環境課題の解決の探求を通じて、分野・世代・国境を越えたGX推進力を養います。

本記事では、ゼロウェイストをテーマとしたフィリピン・マニラにおけるフィールドワークの様子を紹介します。

―――

1日目は、Sentinel Plastic Manufacturing Cooperationsにおいて再生プラスチック製品工場の見学をしました。

(工場で設備の説明を受ける様子)

(工場で設備の説明を受ける様子)

大量に海外から入ってくるプラスチックを細かく粉砕し、洗浄して溶かしたものを加工し、再生プラスチック製品ができるまでの一連の流れを実際に見ることができました。

その後、Mother Earth Foundationの案内でBarangay にあるゼロウェイスト関連施設を見学しました。

まず、Zero Waste Carinderiaというサリサリストア(フィリピンの個人経営のコンビニエンスストアのようなもの)を訪問しました。

(Mother Earth Foundationの方がZero Waste Carinderiの説明をする様子)

フードコンテナなどを活用し、ごみを減らした工夫を紹介いただきました。コンテナなどを返却してもらえる仕組みは地域住民との信頼関係があってこそ成り立っていること、地域とのつながりもゼロウェイストを推進するうえで鍵となることがうかがえました。

また、Barangay Potreroでは高性能なコンポスト処理施設の見学しました。集めた生ごみからガスを生成し、それを料理などに使えるように設備が整備されている様子を見学できました。地域にもこのガス設備を開放することで、コミュニティに還元する取り組みを見ることができました。

(Barangay Potreroを見学する様子)

同じくBarangayにあるDampalitでは、細かくごみの分別を行い、コンポストを生産して肥料として植物を育てている様子が見られ、ごみをただ削減するだけではなく活用していこうという地域の意欲がうかがえました。

(Barangay Damplitの説明の様子)

(Barangay Damplitを見学する様子)

1日目の最後には、日用品店のBarangay Tingi Tindahanを訪問。ここでは、パッケージ無しでお菓子や調味料、洗剤などの量り売りをすることで、地域住民にも手軽に利用できるゼロ・ウェイストの取り組みを見学することができました。

(Barangay Tingi Tindahanの様子)

(Barangay Tingi Tindahanの様子)

2日目は、現地NPOなどの専門家を招き、ラウンドテーブルでのパネルディスカッションと前日のフィールドワークの振り返りを行いました。

マニラにおける問題の振り返りになっただけではなく、現地での活動を実施にしている立場の方と直接に対話して学べる貴重な機会となりました。

Mother Earth Foundationからは、1日目に見学した施設の例も交えながら、フィリピンで発生するごみ自体の現状、ゼロウェイストを推進していく上での機会や障壁などを明確化する説明をしていただきました。

(Mother Earth Foundationによる発表の様子)

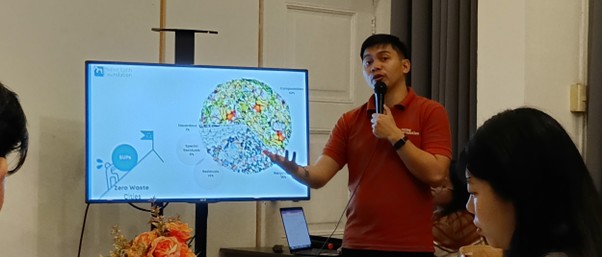

Break Free From Plastic(BFFP)からは、ASEAN地域におけるユースによるプラスチック削減の取り組みを紹介いただいました。これまで見学した地域における取り組みを超え、グローバル規模の運動やその展開について直接聞くことができました。

(BFFPによる発表の様子)

CHILDREN AND YOUTH MAJOR GROUP TO UNEP (CYMG)という、気候変動、生態系破壊、環境汚染に対する若者や機関が協力している組織からも若者の取り組みを紹介いただきました。

(CYMGによる発表の様子)

日本の「もったいない」の考え方を導入しながら、環境問題解決に向けた活動に不可欠な能力開発やアクセス拡大のために行っている支援が紹介されました。

(左から、共同代表坂野、BFFP、CYMG、Mother Earth Foundation、AYOによる記念撮影)

その後は、1日目の訪問先や2日目の専門家の話から学んだことを振り返り、今後の政策提言のアイディアを話し合いました。

(振り返り内容を各チームで発表する様子)

その後、National Museum of Natural Historyを訪問しました。

(フィリピンの巨大なワニ、ロロの展示を見学する様子)

森林や海中、洞窟などの豊かで多様な生態系をもつフィリピンの豊かな自然環境について展示されていました。学芸員からの解説も受け、フィリピンにおける環境破壊の速さと規模の大きさなど、現状についての理解が深まりました。

参加者からは、

「なかなか見ることのできないフィリピンの現場のコミュニティベースの活動を実際に見ることが出来た。」

「理想的だが障壁が多いゼロウェイスト推進には、精神的負荷の軽減が鍵となることが認識できた。」

「政府が主導するだけではなく、草の根からの活動も重要であることが理解できた。」

などの声が聞かれました。

参加者は11月末に開催する最終発表に向けて、政策提言の検討を進めていきます。