突破口を見つけ、未来を少しでも明るくすることに貢献したい(日立製作所 長谷部達也氏)

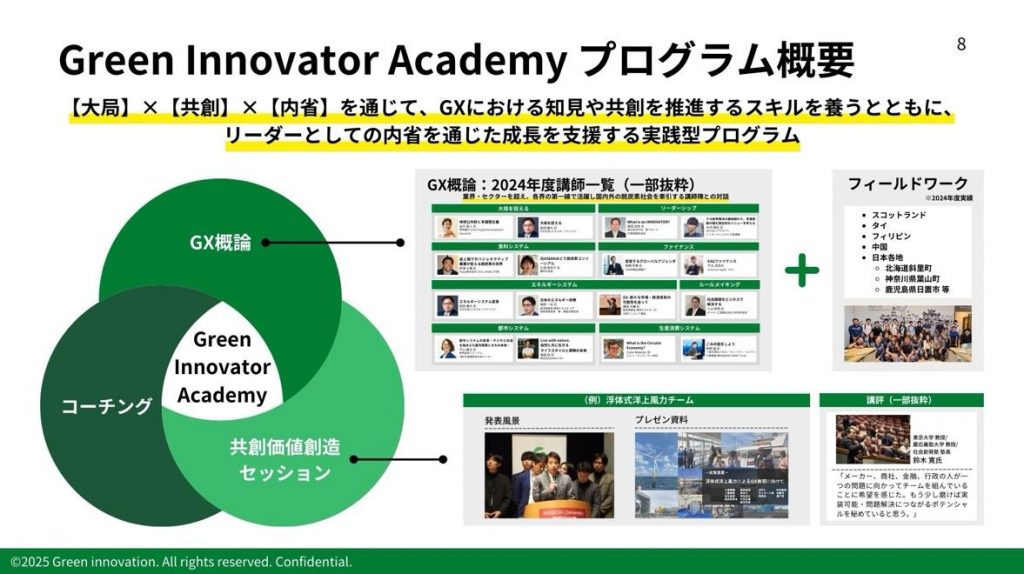

Green Innovator Academy(以下GIA)は、未来を自らより良く変えようとするイノベーターを育成するという目的のもと、2021年に開講しました。2024年度は、企業の経営幹部候補や若手リーダー、ベンチャーCEO、省庁職員、自治体職員など60名が参加しました。(また並行して大学生を対象としてもプログラムが実施されています。)

今回は、株式会社日立製作所の長谷部さんに参加後のインタビューを行いました。

PROFILE

長谷部 達也(はせべ たつや)氏

株式会社日立製作所

研究開発グループ 信頼性科学研究部

2017年入社。現在はモノづくりを支援するAIの研究(環境影響の自動評価など)や鉄道車両のメタバースの開発に携わる。

―はじめに、長谷部さんの普段の仕事内容とGreen Innovator Academyに参加したきっかけを教えてください。

モノづくりを支援するAIの研究開発をしています。特に埋もれているデータや3D情報を有効活用し、鉄道車両のような製品の設計、検査等を効率化するためのAIアルゴリズムやそれを実装したシステムの研究開発をしています。

特に近年は脱炭素に向けたESG投資や環境規制を背景として、モノづくりにおいても規制対応や環境価値の追求が必須となってきています。GIAには、脱炭素を起点とした社会や市場の変化をより多角的に捉えたいと思い参加しました。

―GXについての大局的な知見を身に着ける「GX概論」プログラムでの、印象的な学びを教えてください。

講義をされていた多くの方が「脱炭素は経済合理性と矛盾しない」と主張されていたのが印象的でした。脱炭素に関係するファイナンスやビジネスに実際に関わっている方がファクトベースで議論をしてくださったことで、脱炭素がどう金銭的価値に関連するのかを、より多面的、理論的に知ることができました。

特に印象に残った講義は、途上国でのリジェネラティブ農業に取り組む牧浦土雅氏の講義です。不耕起栽培の普及から、農地画像のAI分析を通した炭素吸収量の計測、さらにクレジット化までを一挙に手掛けるビジネスについて紹介していました。AI基盤モデルを開発して脱炭素を促進するアイディアやその実現のための人材集め方など、複数の観点で示唆が得られました。

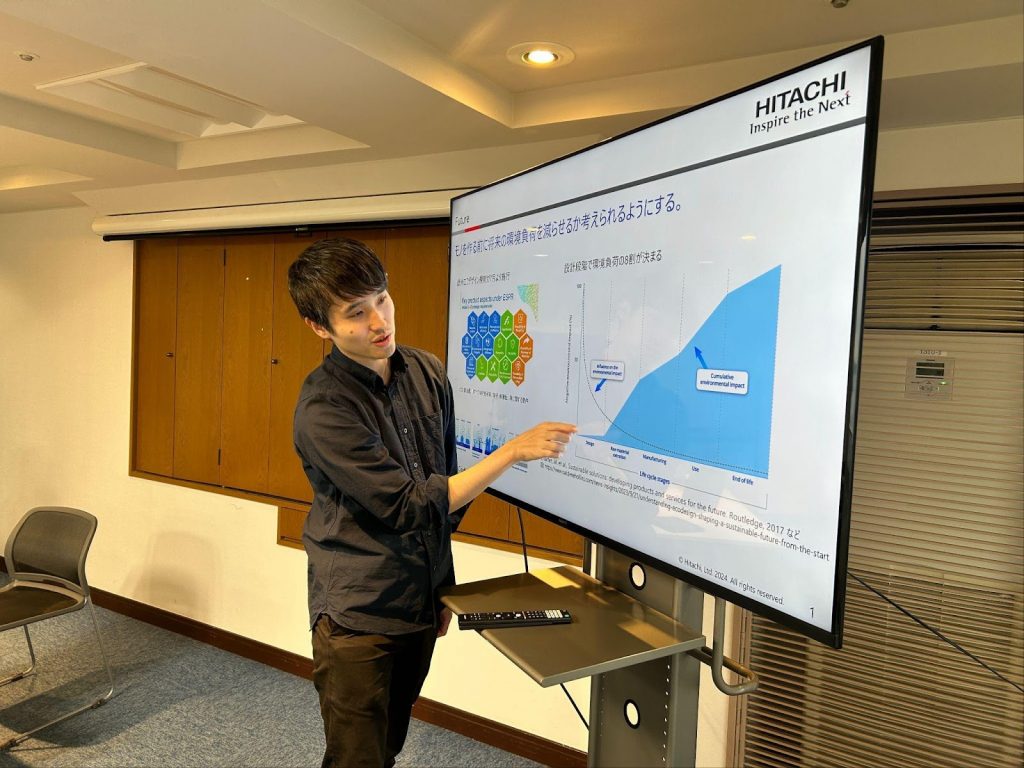

―長谷部さんはモノを設計する段階から将来の環境負荷を減らすエコデザイン実現に向けた新規事業立案に取り組まれました。

どのような学びがありましたか。

新規事業立案における投資家と起業家の視点を学ぶことができました。国内外で実際に事業を立ち上げたり、スタートアップに投資をしたりしている方から、自分のアイディアがどう見えるのか、それが社内から受けるコメントや評価とどう違うのかを知ることができました。特に、所属する企業に忖度なく、新規事業の立案精度や実行のスピード感、品質保証の考え方に関して率直な意見が聞けて有意義でした。同時に、当社が持っていて、スタートアップが持っていないリソースや企業文化に気付くこともできました。

―Green Innovator Academyでは現場での学びも大切にしています。フィールドワークではどのようなことが印象に残っていますか。

山口県の萩を訪れたフィールドワークが印象に残っています。

松下村塾では名誉宮司から幕末志士のエピソードを直接お聞きする機会がありました。特に、立志・択交・読書という教えは、まさに現代にも通ずることだと思い、日々の活動でも意識したいと思っています。

また、新規事業立案のフィールドワークでは、新規事業を実際にされている講師の方と話す機会があり、新規事業に対するメンタリティについて聞くことができたことが印象に残っています。知識面で起業に対する解像度が上がったと同時に、世の中を変えてやろうというパンクな精神に触れることができました。泥臭いプロセスも多い新規事業において、そういった気概の大切さを知ることができました。

―プログラム中には各界の第一線で脱炭素社会を推進する講師や共にプログラムを受講した同期の仲間など、たくさんの人と出会い話されたと思います。特に心に残る出会いを教えてください。

一緒に新規事業立案のコースで議論した仲間との出会いが印象深いです。事業立案自体は個人ワークでしたが、他の受講生と事業案を共有して相互フィードバックする機会や講師の方からフィードバックを受ける機会が多くありました。

その際に、誰かが事業案や内容を大きく変えたのに触発されて他の方も大きく内容を変えるなどお互いに刺激を与えあいながら事業案がブラッシュアップされていきました。様々なバックグラウンドや価値観を持つ仲間が集まったからこそ生まれたシナジーだったと思います。

―Green Innovator Academyでの学びをどのように普段の業務に活かし、周りに広げていきたいと考えていますか。

様々な視点でのGXに纏わる講義を受けることができ、知識が深まりました。特に、1次情報をどこから得るべきかが明確になったため、GXを取り巻く状況が刻々と変化していく中でも応用が利く知見が得られたと感じています。

また、事業アイデアの仮説検証ができた段階で、事業化するために何が必要か、どのような行動やステップを踏むべきかを具体的な新規事業案の壁打ちを通じて学ぶことができました。これは普段の業務で研究開発成果をスケールさせていくために直接役に立つ内容でした。

学びを社内のチームメンバーにも共有して、よりアイディアを実現する角度を上げていきたいと考えています。

―最後に、長谷部さんが目指すイノベーター像を教えてください。

難しい課題に対しても突破口を見つけられるような人材になりたいです。

特にGXのような利害関係者も多い問題では、自分事として問題を捉えられない場合も多いと思います。それでも世の中をよくするには、自分や所属するチームでできる範囲で少しずつ世の中を変えていくことが重要だと感じています。そのため、批評家に終始せず、一人称で課題に向き合い行動していくことが大切だと思います。

不確実な世界情勢や環境問題など未来は暗いようにも思えますが、それでも誰かがハッピーになれるような技術や事業を作って未来を少しでも明るくすることに貢献したいです。