産・官・学・市民社会のセクターを仲間に据えて一つ一つの意思決定をしていきたい(経済産業省 山本陽来氏)

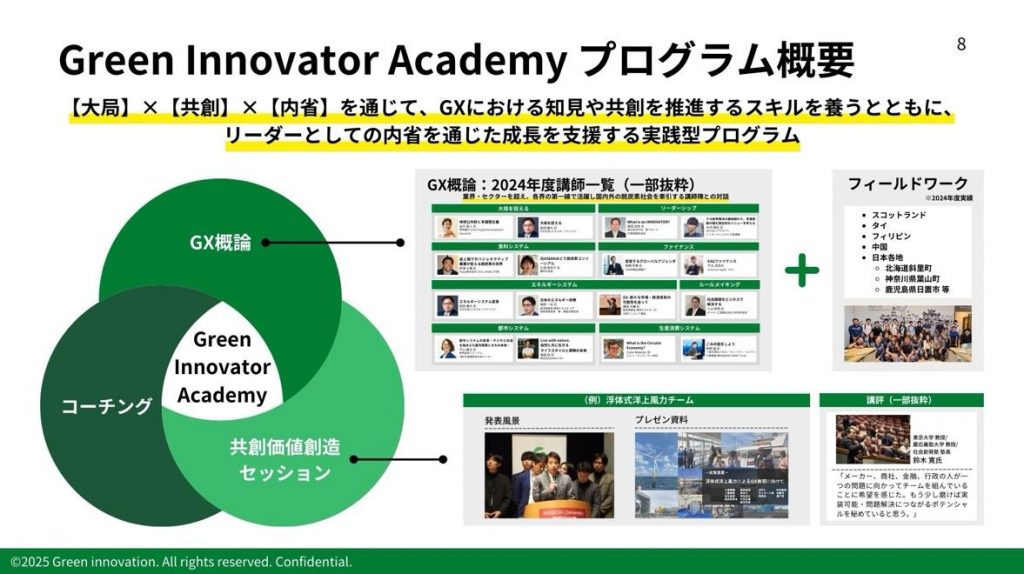

Green Innovator Academy(以下GIA)は、未来を自らより良く変えようとするイノベーターを育成するという目的のもと、2021年に開講しました。2024年度は、企業の経営幹部候補や若手リーダー、ベンチャーCEO、省庁職員、自治体職員など60名が参加しました。(また並行して大学生を対象としてもプログラムが実施されています。)

今回は、経済産業省の山本さんに参加後のインタビューを行いました。

PROFILE

山本 陽来(やまもと はるき)氏

経済産業省

通商政策局アジア大洋州課

2024年入省。ASEAN諸国及び豪州・NZ・太平洋島嶼国との通商政策に携わる。

―はじめに、山本さんの普段の仕事内容とGreen Innovator Academyに参加したきっかけを教えてください。

アジア大洋州課の総括係員として、他課・他局・他省庁とのやり取りの窓口を務めるほか、経済産業省から在外公館等に出向している職員(いわゆるMETIアタッシェ)と本省職員の情報交換の機会を定期的に設けたり、海外出張の事務的な準備を行ったりしています。9月には、私もロジ班としてラオスの政務出張に同行しました。

Green Innovation Academyに参加した理由は2つあります。一つは、5年目の先輩職員から勧められたためです。もう一つは、今回のGIAのテーマに「アジアGX」があったからです。業務でも、AZECを中心としたアジア地域のGXに携わっているため、業務にも直結する勉強の機会となると思いました。

―GXについての大局的な知見を身に着ける「GX概論」プログラムでの、印象的な学びを教えてください。

2つあります。

1つ目は、廣田大輔氏の講義「GXと新たな市場・経済成長の可能性を追って」です。

”One Goal, Various Pathways”と言う言葉が印象に残っています。また、水素戦略の話をされていた際に、水素の製造方法において政策的な縛りを設けるのでは無く、製造過程全体の排出量で縛りを設けるべきだと話されていたのも印象に残りました。

2つ目は、蛭間芳樹氏の講義「リーダーシップ」です。

イノベーションの生まれやすい国を目指すためにはフィンランドに学ぶべし、と教わりました。前例主義の日本とは裏腹に、フィンランドでは、大企業をあえて壊してエンジニア達に起業させるようなことをした、と伺いました。蛭間氏の講義を受けて、フィンランドに留学し、公共政策等を学びたいと思っています。

―山本さんはタイのグリーントランスフォーメーション推進に関する政策提言に取り組まれました。

政策提言というフレームや、業種やキャリアが異なる仲間とのチーム編成など、普段ない経験も多かったと思います。ご自身のなかでどのような成長を感じられますか。

私のチームは、関西から参加している方がいたり、小さいお子さんがいらっしゃる方がいたりしたため、ミーティングのほとんどをオンラインで行いました。そのため、メンバー全員のモチベーションの維持や、役割分担等にハードルがありました。しかし、ディスカッションを重ねるごとに、お互いの強みが分かるようになってきて、この作業はこの人にお願いしよう、といった分担も円滑にできるようになりました。

私は、議論の中で補強すべきポイントや、政策立案という観点で形式的に欠けているポイントを補うような働きをしていました。行政の立場としての価値提供をわずかながらできたと感じています。

―Green Innovator Academyでは現場での学びも大切にしています。フィールドワークではどのようなことが印象に残っていますか。

タイのフィールドワークでは、バイオ関連の工場見学を行いました。タイ政府の政策に先んじて脱炭素に資する取り組みを行っている現地企業や、Factory Automationが進み、工場内で働く人の少なさを目の当たりにしました。

上海のフィールドワークでは、町中を走るEVの台数の多さ、EV充電スタンドの多さ、それらが一元的にまとめられた情報プラットフォーム、自動運転の乗車体験など、EV政策の観点で日本に比べて進んでいる部分が多く、驚くことばかりでした。

―プログラム中には各界の第一線で脱炭素社会を推進する講師や共にプログラムを受講した同期の仲間など、たくさんの人と出会い話されたと思います。特に心に残る出会いを教えてください。

GIAの関係者の方は、社会をもっと良くしようと考えている方ばかりです。そのため、どの方とディスカッションをしても刺激的でとても面白かったです。

特に記憶に残っているのは、GX概論でスマートシティについて話されていた平山雄太さんです。オンラインセッションのあと、フォーラムでの対面講座と、そのあとのガラパーティーで話をする機会がありました。私の「学園を作りたい」という野望を話すと、平山さんはとても興味深そうに聞いてくれました。平山さんは物事に対する視点が豊かで、一緒に話していると、何か面白いことが共創できそう、と感じます。今後もご一緒する機会があったらいいなと思います。

―Green Innovator Academyでの学びをどのように普段の業務に活かし、周りに広げていきたいと考えていますか。

私が先輩からの紹介で参加したように、私も経済産業省内外の友人にGIAを広めたいと思います。4月からは新入職員が入ってくるので、GXに関心の高そうな後輩たちにも紹介できたらと考えています。

―最後に、山本さんが目指すイノベーター像を教えてください。

産・官・学・市民社会のセクターを仲間に据えて、一つ一つの意思決定をしていけるイノベーターです。前述したとおり、私の野望は「学園を作ること」です。この野望に向けて、GIAでできた仲間と継続的な関係を築き、ディスカッションをしていきたいと思います。