歴史・文化・自然と対話しながら現場に根付く変化を生み出していきたい(三菱商事 安藤周平氏)

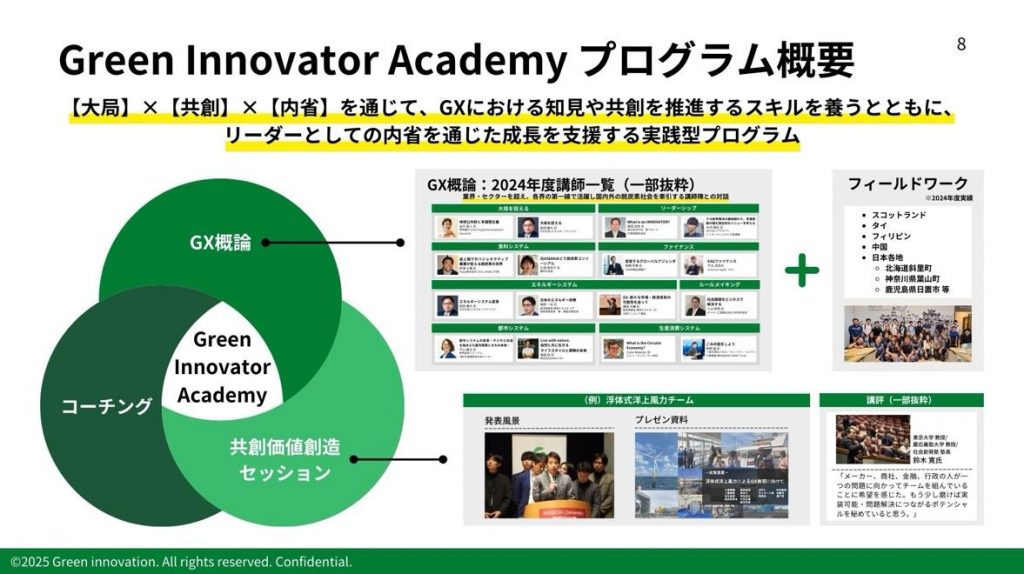

Green Innovator Academy(以下GIA)は、未来を自らより良く変えようとするイノベーターを育成するという目的のもと、2021年に開講しました。2024年度は、企業の経営幹部候補や若手リーダー、ベンチャーCEO、省庁職員、自治体職員など60名が参加しました。(また並行して大学生を対象としてもプログラムが実施されています。)

今回は、三菱商事株式会社の安藤さんに参加後のインタビューを行いました。

PROFILE

安藤 周平(あんどう しゅうへい)氏

三菱商事株式会社

バイオ・合成燃料事業部

2011年入社。海外拠点と連携する業務を担当し、担当国のマクロ経済や政経情勢、関連地域の地政学を分析、現地政府関連機関との渉外や、地域発の市場開発に携わる。現在は次世代エネルギーに携わり、特にSAF(持続可能な航空燃料)事業の投資や原料案件の開拓・検討・精査の他、海外拠点と「事業の種」に関する新規案件窓口、各国事業環境(制度・マクロ環境)の分析に携わる。

―はじめに、安藤さんの普段の仕事内容とGreen Innovator Academyに参加したきっかけを教えてください。

普段の業務では、次世代エネルギーに関連する事業に携わっています。

GIAに参加したのは、業務において産業の壁を超えた知見を得る必要があると感じたことがきっかけです。

例えば、現在はSAFの事業に携わっていますが、CO2排出量削減のために、原料は原油ではなく食物油や廃食油を使うので、従来の航空燃料製造と異なる知見が必要です。もちろん社内にも知見はありますが、社外の異なる職種・産業・現場で活躍されている方々と繋がり、自分では経験し得ない知見に触れたいと思っていたのです。そんな時、GIAに過去参加した同期から、GIAを通じて良い出会いが多くあったと聞き、参加することにしました。

―GXについての大局的な知見を身に着ける「GX概論」プログラムでの、印象的な学びを教えてください。

心に残っているのは、直接対話できたからこそ聞けた内容です。

例えば、金平直人氏の地球公共財と多国間主義の授業です。「日常生活の8割を仕事、2割を新しい事への挑戦に当てている。この習慣により、色々な選択肢が開けた」という話を聞きました。「だから環境が変わっても、金平さんは対応が出来るし、長く続けられるのだろう」と思いました。

メディアでスポットライトが当たる方々のWhat to do(何をしたのか)は、本やネットでも情報で多く目にします。一方、How to do(どうしてできたのか)に関しては、平場での対話だからこそ聞けたと思います。

振り返ってみると、私にとってGIAへの参加は2割にあたる新しいことへの挑戦であり、実際に新たな出会いが多くありました。

―安藤さんは斜里町のグリーントランスフォーメーション推進に関する政策提言に取り組まれました。

政策提言というフレームや、業種やキャリアが異なる仲間とのチーム編成など、普段ない経験も多かったと思います。ご自身のなかでどのような成長を感じられますか。

政策提言をする際に、大規模予算や人手を多く必要とする施策は「絵に描いた餅」になってしまうと思いました。だから、斜里町の既存インフラや産業の強みを活かした施策が出来ればと考えましたが、本当に難しかったです。ですが、現地に熟知した斜里町役場の方がメンバーにいたので、過去のTry and Errorの背景踏まえ、この先、5年~10年で起こり得る外部環境変化を前提にする切り口で、提案を終えることができました。

―Green Innovator Academyでは現場での学びも大切にしています。フィールドワークではどのようなことが印象に残っていますか。

現場で長年産業に携わっている方に聞かないと把握出来ない事が多くありました。

斜里町は世界自然遺産に登録されるほど、桁違いの自然を持ち、農業・漁業・観光業が隣接しているので、フィールドワークはリアルブラタモリでした。全部関係し合ってるんです。例えば、農業従事者の方が減少する事で、耕作放棄地が増えてしまうと、農業へ影響するだけでなく、土砂が流れ出るので漁業へ影響します。さらには、自然界と街中の緩衝地域である田畑が少なくなるとヒグマが町に迷い込みやすくなり、観光業への影響もあるのです。

脱炭素だけでなく斜里町ならではの特徴・問題にアプローチする施策は何かできないか、と考えるきっかけになりました。

―プログラム中には各界の第一線で脱炭素社会を推進する講師や共にプログラムを受講した同期の仲間など、たくさんの人と出会い話されたと思います。特に心に残る出会いを教えてください。

チームメンバーに恵まれました。斜里町を熟知したメンバーの他、カーボンクレジットを活用した産品付加価値向上に携わったことのあるメンバー、エネルギー関連に知見を持つメンバー等、各々の知見が提案に貢献出来たと思います。

チームメンバーの他にも、農業や食品加工向け熱効率の専門知識等、多様なバックグラウンドと深い知見を持ったメンバーがGIAには所属しており、多くの出会いがありました。

―Green Innovator Academyでの学びをどのように普段の業務に活かし、周りに広げていきたいと考えていますか。

普段の業務において新規事業の種を検討することが多いのですが、新規事業を立案する適切なタイミングや適切な打ち手を考えるために、1次情報を得ることを意識したいと思いました。

―最後に、安藤さんが目指すイノベーター像を教えてください。

「歴史・文化・自然と対話しながら現場に根付く変化を生み出せるイノベーター」です。

単なる技術革新や理論的なアプローチだけではなく、その土地や産業が長年培ってきたものを理解し、そこに新しい要素を組み合わせていくことが重要だと考えています。

例えばSAFにおいても、単に新しい燃料を導入するだけではなく、原料となる農産物や廃棄物活用、さらには地域経済や制度との調和がなければ、本当に持続可能な仕組みにはなりません。フィールドワークを通じて実感したのは「現地の文脈に合わない打ち手は、長続きしない」という事。過去の試行錯誤を知り、地域ごとの特性を活かしたアプローチでなければ、形だけのイノベーションになると思いました。

新人の頃、先輩に質問に行くと「僕のノウハウ(Know How)は限られてるけど、Know Who(誰が何を知っているのか)を使えば、大抵の事は答えられるよ」と答えたくれたことをふと思い出しました。GIAで得た学びと繋がりも財産に、無理無く受け入れられる変化を実現していきたいです。

ありがとうございました。